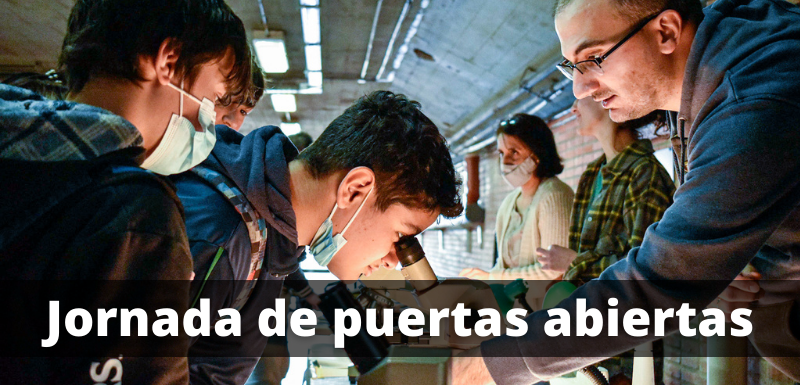

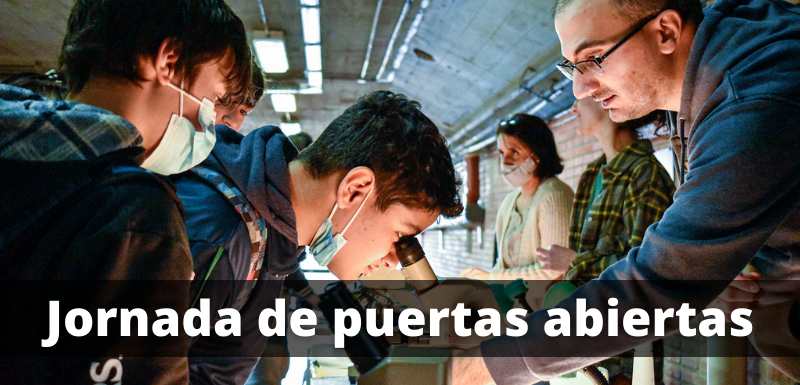

El miércoles 29 de junio fue la “Jornada de Puertas Abiertas” de la Facultad de Ciencias. Esta jornada contó con más de cuarenta actividades por parte de los distintos Institutos. Las charlas, talleres y stands presentados captaron la atención de familias, escuelas, niños, niñas y adolescentes, con más de mil preinscritos para asistir a las actividades.

Desde la entrada de la Facultad, hall superior e inferior, pasillos, laboratorios y hasta salones de seminario fueron utilizados para mostrar numerosas propuestas presentadas por los institutos de la facultad de libre acceso. Parásitos en jarras, juegos didácticos, cráneos de grandes mamíferos, objetos impactados por asteroides, sonidos emitidos por animales acuáticos, telescopios, celdas solares basadas en pigmentos y muchos más objetos científicos captaron la atención de la multitud.

Desde el comienzo de la jornada a las nueve de la mañana, los halls y laboratorios se encontraban llenos de niños emocionados por realizar preguntas y curiosos por las respuestas. Estudiantes voluntarios de las distintas carreras de Facultad de Ciencias guiaron a las personas a través de las actividades por la Facultad, que llegaban hasta los laboratorios prácticos del tercer piso.

Fotografía: Joaquín López Ifrán

Al llegar, las personas se encontraban con patrones especiales de humo, hechos con una pistola de vórtices verde flúor del Instituto de Física. Los numerosos artefactos presentados por este instituto incluían una “máquina de tornados” y “péndulos caóticos”.

En el mismo piso se encontraban los stands sobre los anfibios del Uruguay, de gran interés para niños y niñas. Al lado podían observarse artrópodos a través de microscopios e incluso tocar algunos especímenes. Poder acercarse de forma didáctica a las distintas especies, que usualmente generan repulsión, fue especialmente disfrutado por los escolares.

Distintos rincones de la facultad se cubrieron con exposiciones, una de ellas fue la exposición de fotografías de Marcelo Casacuberta del libro “¿Quienes son ellas?” de Tania Belén Fernández. Las personas pudieron apreciar fotografías de doce mujeres científicas en plena acción, investigando, y también desarrollando otros hobbies de su vida cotidiana. En el mismo piso también se pudo observar paneles con cómics sobre la situación actual de la tuberculosis en nuestro país y el mundo, los cuales forman parte del proyecto ComicBacterias financiado por CSIC-UdelaR. Al lado de la explanada, se presentó “Arañas y milpiés”, una exposición fotográfica donde se muestran los resultados de investigación de los estudiantes Belén Aguilar, Sofía Clavijo, Cecilia Costa, Paulina Díaz y María Pía Martinez, en el marco de los proyectos PAIE.

Fotografía: Joaquín López Ifrán

Cerca de la exposición de “¿Quiénes son ellas?”, se encontraba el stand de “cómo actúan los virus” mostrando maquetas junto a su vecino stand “bacterias y antibióticos” que contaba con placas de petri, instrumentos de cristal donde se podía observar el crecimiento de cultivos de bacterias. En “Las levaduras de pan y sus primos mutantes” se daba la oportunidad observar el crecimiento de estos hongos desde el microscopio.

La Unidad de Inmunología hizo uso de materiales gráficos, videos, juegos y materiales de laboratorio para ilustrar diferentes estrategias del sistema inmune para controlar la infección por SARS-Cov2.

El stand de matemática con sus juegos interactivos, pantallas y colores captó varias miradas. Mostraron la exposición “Imaginary: un viaje por la matemática”. Incluso después de concluida la jornada el stand se encontraba lleno de personas.

Las charlas y talleres, la mayoría con inscripción previa para grupos de liceales y escolares, brindaron un panorama diverso de cómo es la tarea de científicas y científicos, qué se investiga en Facultad de Ciencias, y qué pueden estudiar quienes ingresan a la institución. Se comenzó por un “mano a mano” con científicos y científicas en el salón de actos, donde liceales pudieron indagar sobre la la realidad de la vocación y acercarse a considerar la potencial profesión para su futuro. Otras charlas como “yo quiero ser biologo/a”, “¿qué hace un geógrafo?” Presentaron a liceales las líneas de investigación y forma de trabajo en estas áreas. El “Taller de Poliedros convexos” repartió en grupos dados de “juegos de rol” para enseñar el teorema de euler para poliedros convexos.

Fotografía: Joaquín López Ifrán

El Departamento de Ciencias de la Atmósfera ocupó la explanada para hacer una práctica de observación de nubes en la que los participantes pudieron aprender a identificar distintos tipos de nuebes. En otro sector de la explanada el Departamento de Astronomía instaló el telescopio para hacer observaciones del sol. “Las pelotas y sus problemas” presentó un problema milenario que ha intrigado a la comunidad matemática. La charla “Arañas utilizadas como insecticidas” puso luz a los beneficios que los frecuentemente temidos arácnidos le dan a la humanidad y al ambiente. “La geología en la sociedad Uruguaya moderna” dictó una charla sobre la importancia de la geología, “Demostración de una observación astronómica virtual” explicó a cómo acceder a las bases de datos de imágenes y datos astronómicos públicos y como se puede hacer ciencia con esta información.

También, en el salón de actos, grupos de estudiantes de la Facultad de Ciencias tuvieron un espacio de intercambio con liceales para hablar de sus proyectos de investigación estudiantil y presentar los pósters con resultados.

La biblioteca recibió niños y niñas de escuelas públicas para leer un poco en su “Picnic de Palabras”, en el espacio recién inaugurado de AFFUR de literatura recreativa. Los escolares escucharon cuentos y tuvieron la oportunidad de ojear algunos de los títulos infantiles que el espacio ofrece. Liceales realizaron recorridos de la biblioteca y se les explicó su funcionamiento.

El terminar de una exitosa jornada fue acompañado con el ritmo de los tambores, tocados por estudiantes en la explanada de la facultad.

Autora: María Victoria Iglesias

Las fotografías de la Jornada, tomadas por Joaquín López Ifrán, están disponibles en este link