La Facultad de Ciencias abrirá su período de inscripciones para la generación 2026 del 04 al 24 de febrero (modalidad online). Mientras que el período común de inscripciones en la Udelar es del 04 al 26 de febrero.

¿Qué carreras puedo estudiar en la Facultad de Ciencias?

La Facultad de Ciencias ofrece 15 de carreras de grado. Conocelas haciendo click aquí

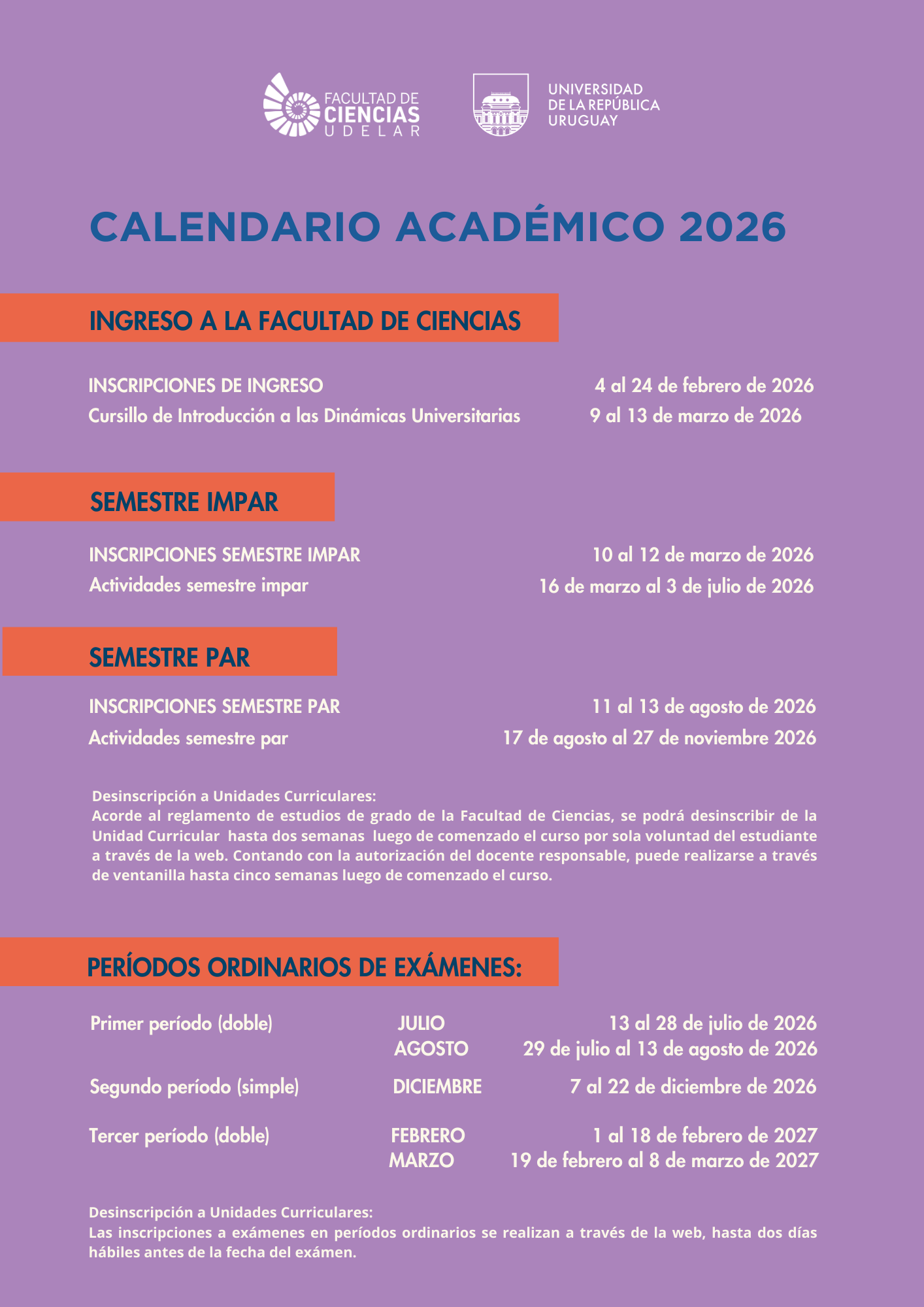

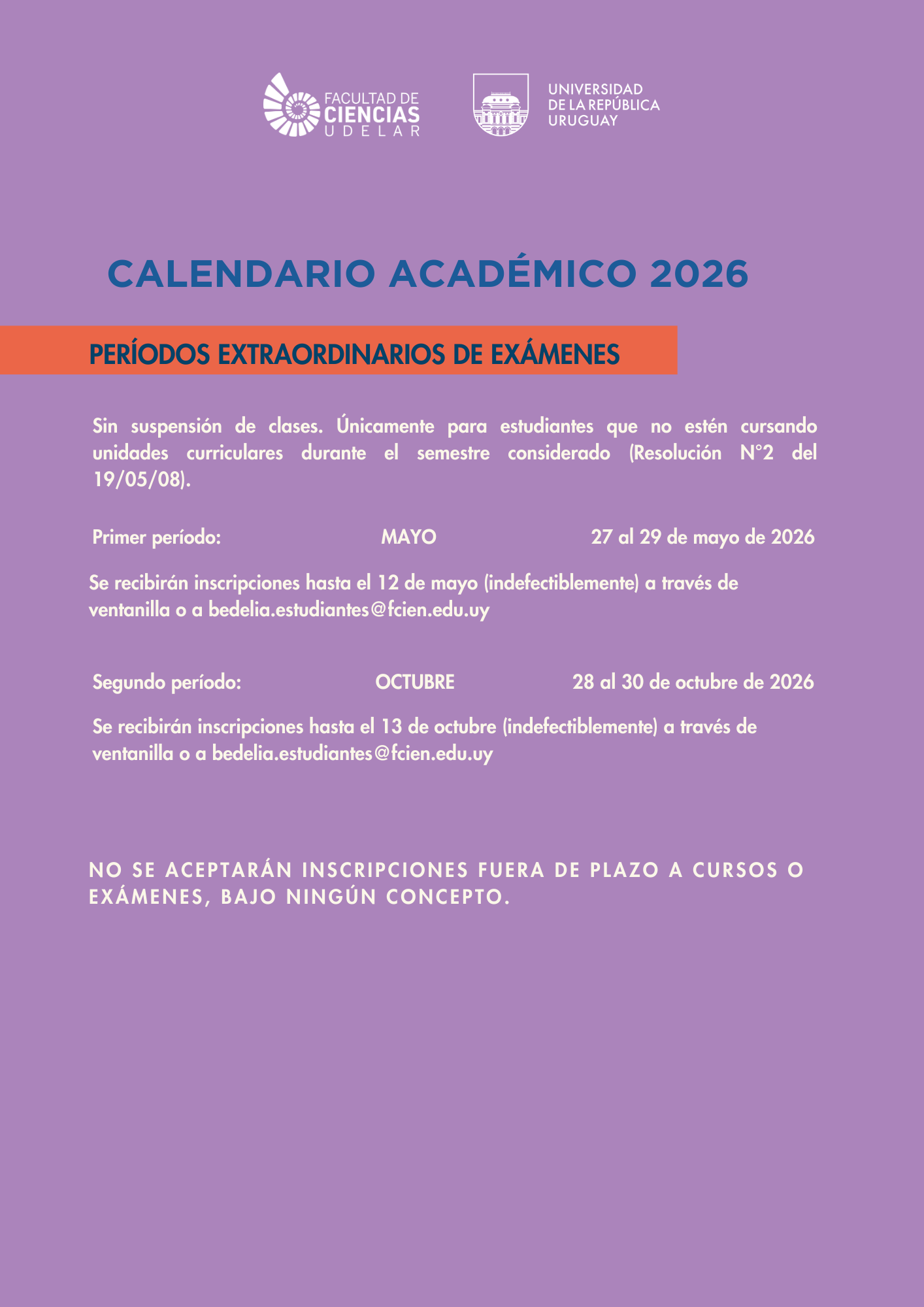

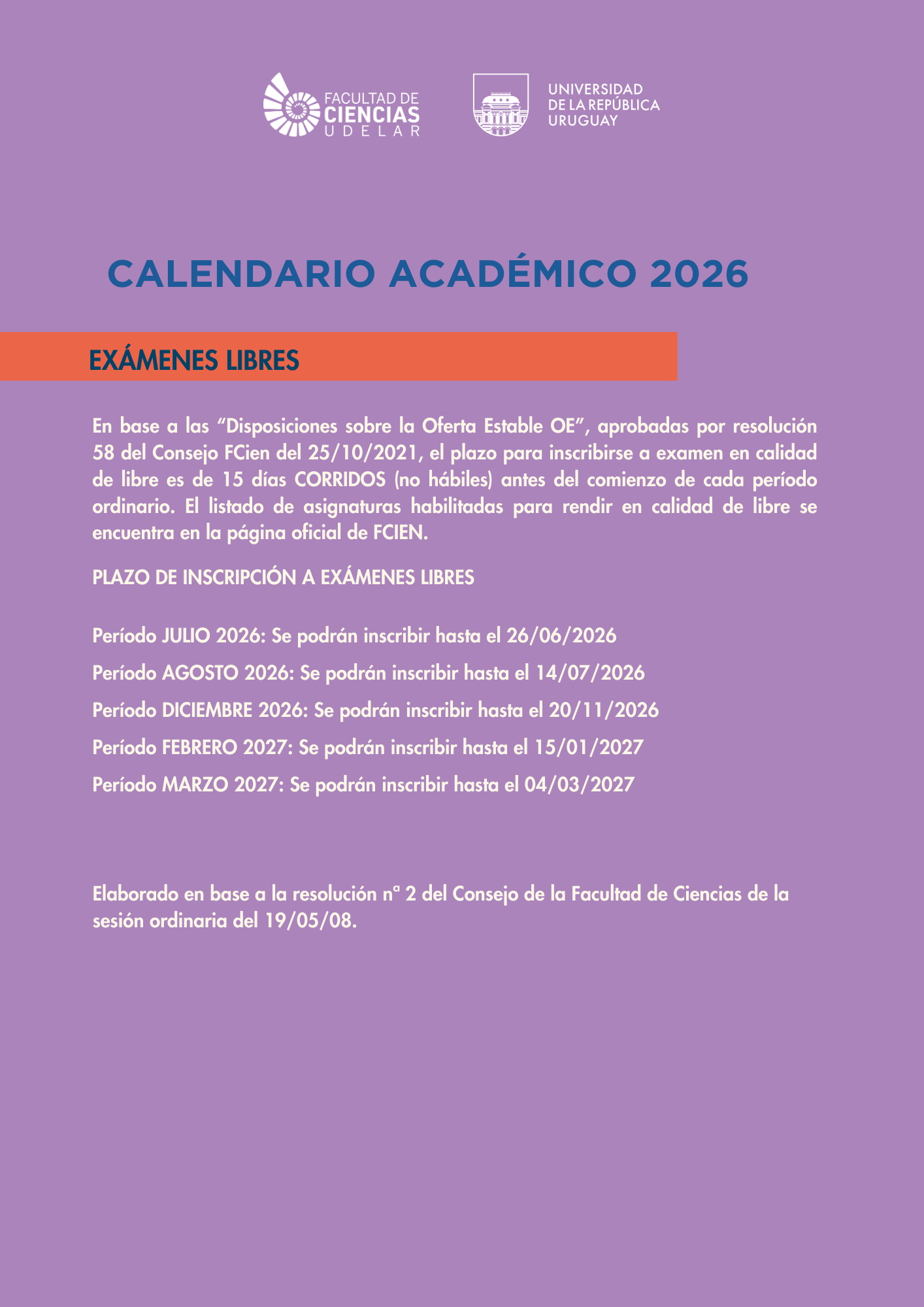

Si decidiste estudiar en este servicio es importante conocer el calendario académico 2026 (Cursillo introductorio, inicio y fin del primer semestre, inicio y fin del segundo semestre, calendario de exámenes): Haz click aquí

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la Facultad de Ciencias?

a) Estudiantes que ingresan a la Universidad por primera vez:

Opción 1: Tener aprobado alguno de los bachilleratos o trayectos de enseñanza media que habilitan el ingreso a la carrera elegida con no más de una materia previa. Haz click aquí para conocer los requisitos de ingreso (bachilleratos y trayectos de enseñanza media) que habilitan el ingreso a cada una de nuestras carreras. Se puede ingresar con una asignatura previa que debe ser aprobada antes del 30 de abril.

Opción 2: Quienes hayan culminado el ciclo completo de educación media en orientaciones diferentes a las indicadas anteriormente podrán solicitar que el Consejo de la Facultad evalúe su inscripción. Para ello deberán enviar un correo electrónico al Departamento de Administración de la Enseñanza (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..uy) solicitando inscripción con bachillerato diversificado no aceptado previamente y adjuntando: a) Nota con solicitud dirigida a la Decana de la Facultad de Ciencias, en la que figuren la cédula de identidad y teléfono de contacto de la persona interesada; b) fotocopia (o foto) de su cédula y c) Plan de estudios de bachillerato diversificado cursado.

b) Estudiantes universitarios de otros servicios o carreras: Cualquier estudiante universitario que haya aprobado 80 créditos o el equivalente a un año de estudios, podrá ingresar a otras carreras universitarias, independientemente del bachillerato que tengan aprobado. (Art. 36 de la Ordenanza de Grado)

c) Egresados/as de la Universidad de la República: podrán inscribirse en otras carreras, sin prerrequisitos respecto a las orientaciones cursadas en la enseñanza media. (Art.36 de la Ordenanza de Grado).

¿Qué necesito para inscribirme?

1. PREPARATE

Estudiantes de ANEP que culminan secundaria y UTU:

Debes solicitar en tu centro educativo que se registre tu egreso en el sistema informático. La Udelar conectada con ese sistema revisa la certificación de estudios culminados de cada estudiante. Estudiantes de liceo militar y policial también están incluidos en este sistema.

Estudiantes de enseñanza privada:

Debes solicitar en la institución la Fórmula 69A o B dirigida a la Udelar, que luego tendrás que adjuntar en la plataforma de inscripciones y presentarla presencialmente en la Bedelía que corresponda.

Migrantes:

Si sos estudiante con nacionalidad extranjera o uruguayo/a y culminaste tus estudios secundarios o iniciaste una carrera universitaria en el exterior, consultá la información disponible en: www.udelar.edu.uy/portal/migrantes.www.udelar.edu.uy/portal/migrantes

2. OBTENÉ TU IDENTIDAD DIGITAL

Será necesario que obtengas una Identidad Digital gratuita. Podés acceder por estas vías:

- Usuario TuID: Proporcionado por ANTEL. Accedé en www.tuid.uy . En este tutorial encontrarás los pasos a seguir.

- Usuario GUB.UY: Proporcionada por el Estado uruguayo. Accedé en www.gub.uy .En este tutorial encontrarás los pasos a seguir.

- Usuario Udelar: Si ya sos funcionaria/o, docente o estudiante de otra carrera, puedes usar tu Usuario Udelar para ingresar al sistema.

3. INSCRIBITE EN LA UDELAR

Para iniciar tu preinscripción, ingresá a la página bedelias.udelar.edu.uy y cliqueá en el botón “2026 INGRESOS” en la esquina superior izquierda. En la página inicial encontrarás la misma información que en este instructivo.

Presiona el botón “Iniciar inscripción”, ubicado en la parte inferior de la pantalla. Luego, seleccioná el método de autenticación que usarás para ingresar (usuario udelar, gub.uy o tuID).

IMPORTANTE: Tras 7 minutos de inactividad el sistema cierra la sesión web por seguridad. Te recomendamos tener toda la información necesaria y la documentación requerida escaneada y a disposición.

En el proceso de inscripción se te solicitarán los siguientes documentos:

- Documento de Identidad vigente

- Foto carné

- Carné de salud vigente.

Algunas carreras pueden solicitar documentación específica, deberás consultar con anterioridad en el sitio del servicio universitario correspondiente.

Antes de terminar, verificá los datos de preinscripción ingresados y luego confirmá con un clic en el botón «ACEPTAR».

Tené en cuenta que:

- Al finalizar tu preinscripción se te solicitará que aceptes los términos para el tratamiento de datos personales, accesibles aquí.

- Puedes chequear el estado de tu preinscripción en bedelias.udelar.edu.uy. Dirígete al menú superior y en la sección «PREINSCRIPCIONES» hacer clic en «Consulta ingreso Udelar». Tras autenticarte puedes comprobar si tu preinscripción está pendiente, aprobada o rechazada.

- Debes revisar que el correo electrónico registrado sea correcto. Allí recibirás la información para generar tu usuario Udelar.

- El sistema te permitirá preinscribirte de manera virtual hasta en 2 facultades o servicios y en 4 carreras en total. Para inscribirte a más carreras deberás concurrir personalmente a Bedelía.

4. OBTENÉ TU USUARIO UDELAR

Una vez que la Bedelía confirme tu inscripción a la carrera, recibirás un correo con un código de activación (válido por 72 horas). Te recomendamos revisar la carpeta de SPAM o correo no deseado para mayor seguridad.

Seguí los pasos que se te indican en el correo para activar tu usuario y generar tu contraseña. Con este usuario podrás acceder a todos los servicios informáticos de la Udelar.

5. INSCRIBITE A LOS CURSOS

Las inscripciones a los cursos en Facultad de Ciencias serán del 10 al 12 de marzo. Ver todas las fechas del calendario académico aquí

Buscá qué actividades curriculares corresponden a tu carrera (malla curricular). Cuando tengas esta información, deberás ingresar en bedelias.udelar.edu.uy. Una vez allí, dirígete al menú superior. En la sección «INSCRIPCIONES» debes seleccionar la opción «Inscripción» y acceder con tus datos de usuario Udelar.

Más información

FormA: Formularios autogestionados

Es obligatorio para todos los estudiantes completar el formulario estadístico. Debes ingresar a formularios.udelar.edu.uy y seleccionar la opción «FormA-Estudiante de Grado». Completá todos los datos y hace click en finalizar.

¿Tenés dudas sobre la inscripción?

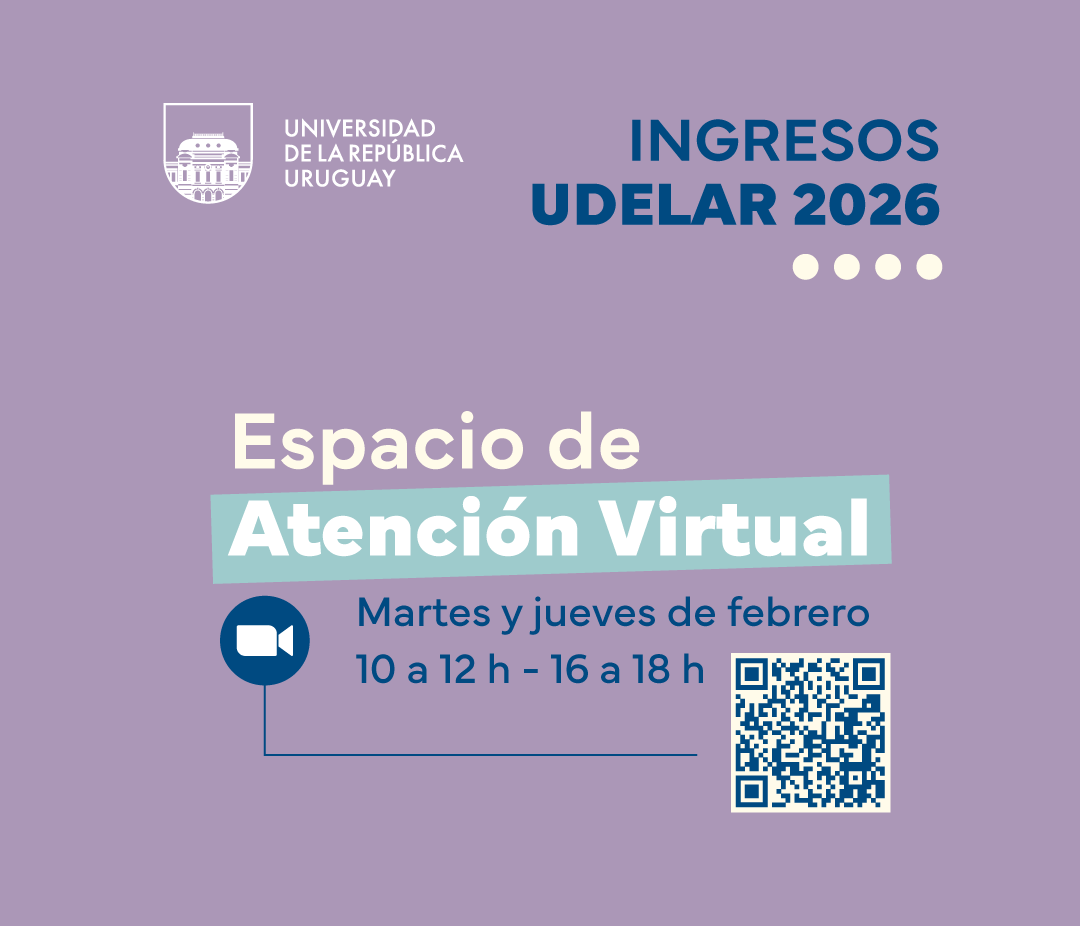

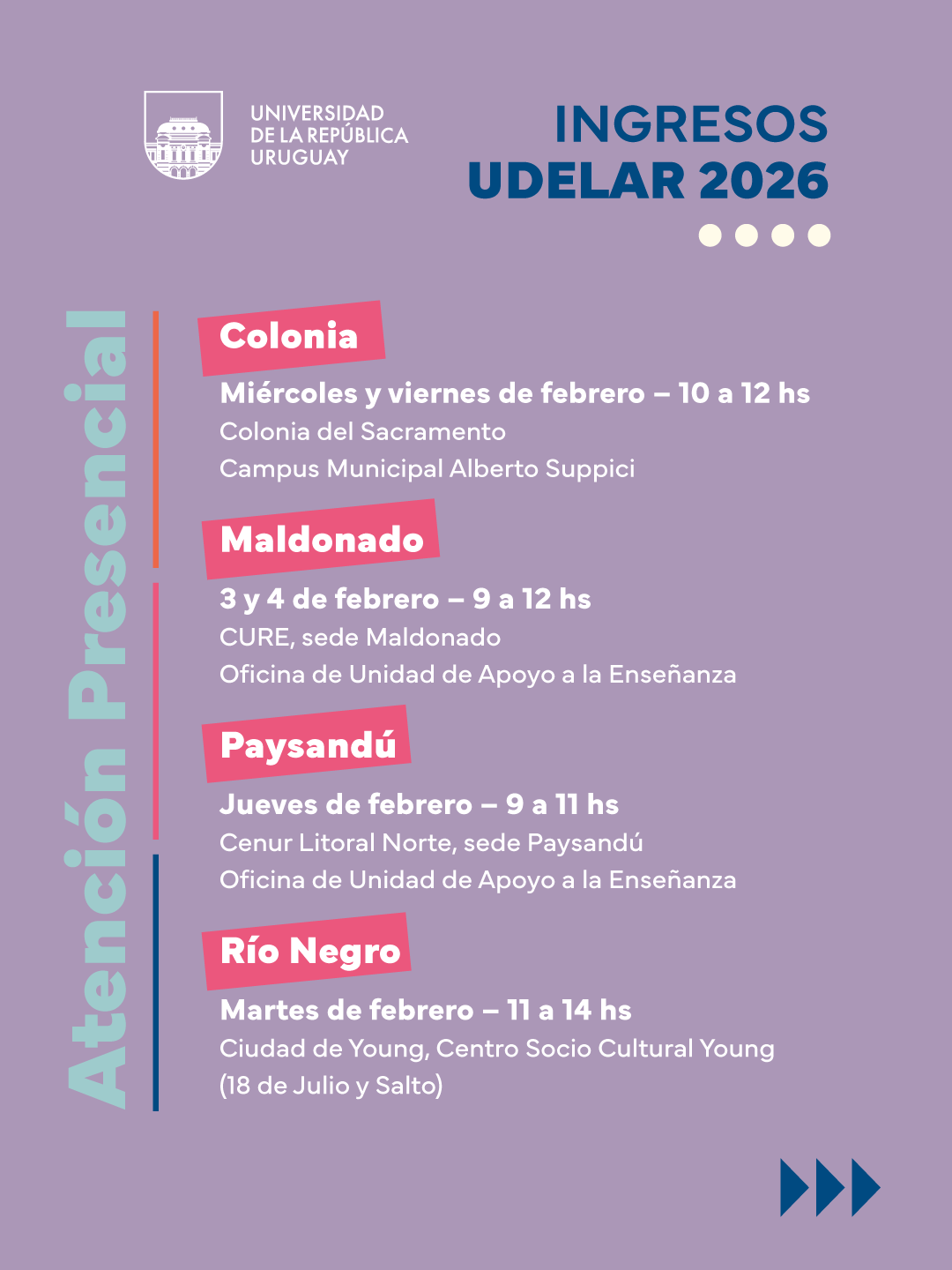

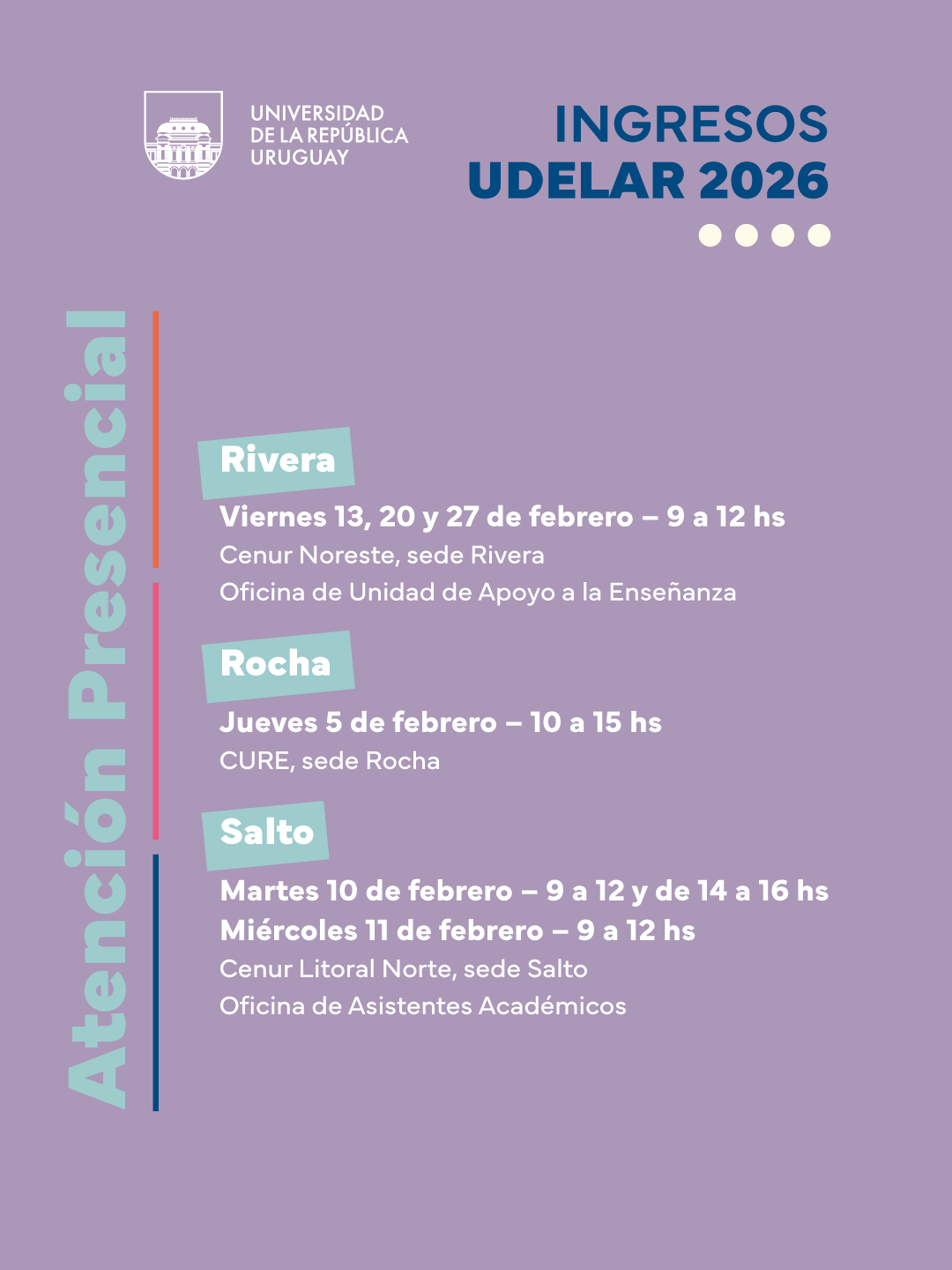

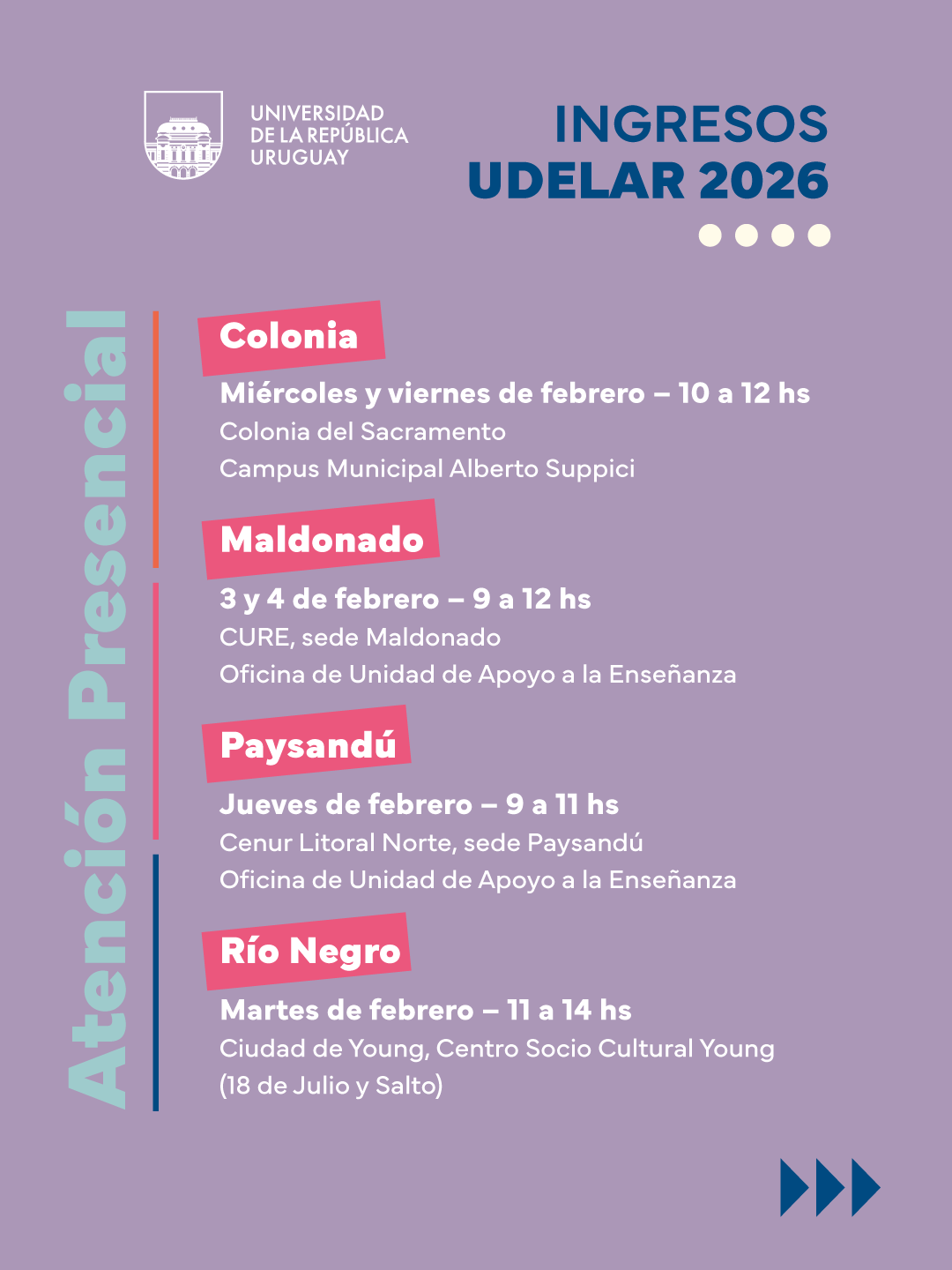

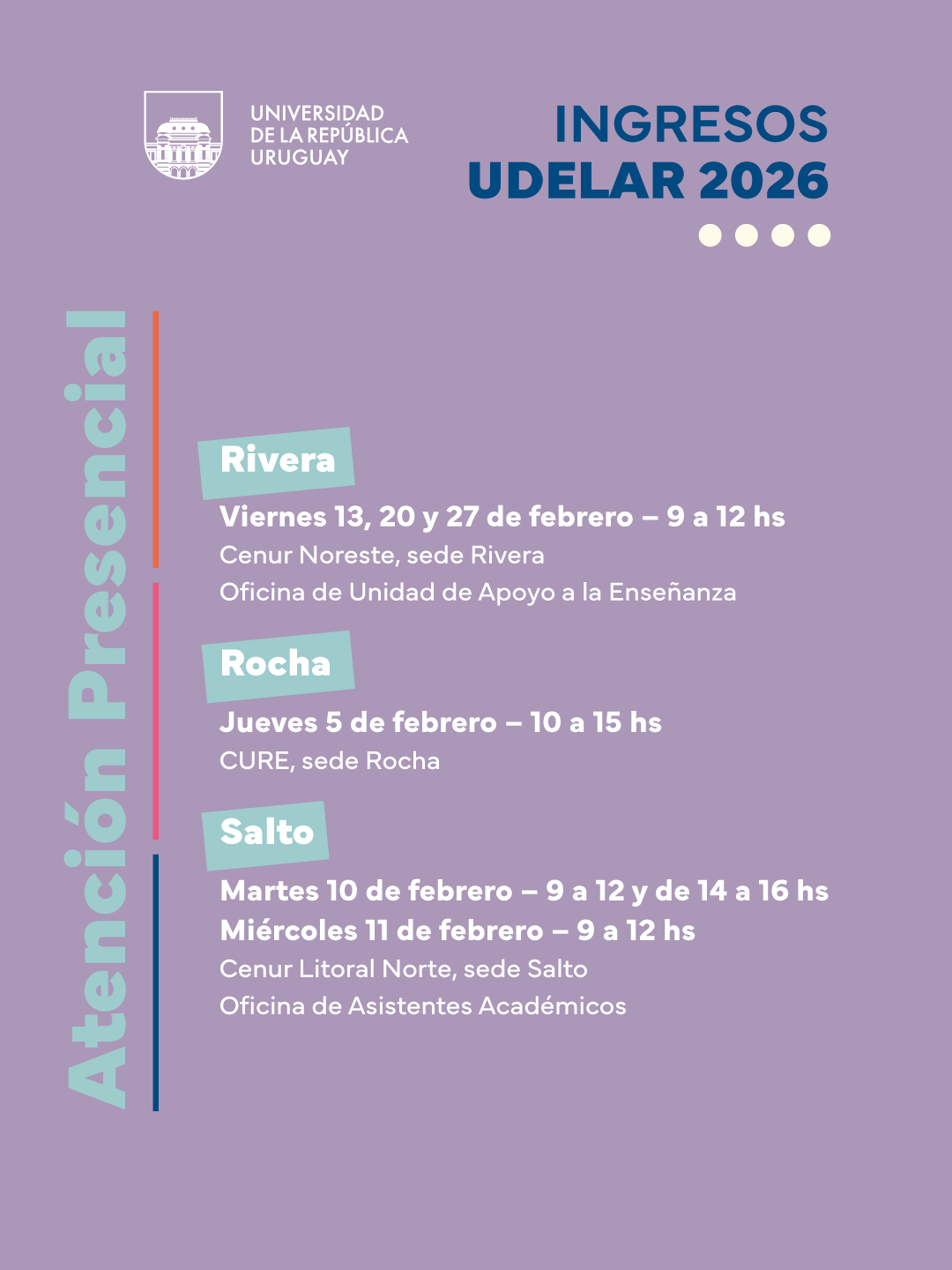

La Universidad de la República cuenta con atención presencial en las distintas sedes y un espacio de atención virtual personalizado para que recibas apoyo en tu inscripción. También cuenta con un formulario de consulta al que podrás acceder aquí