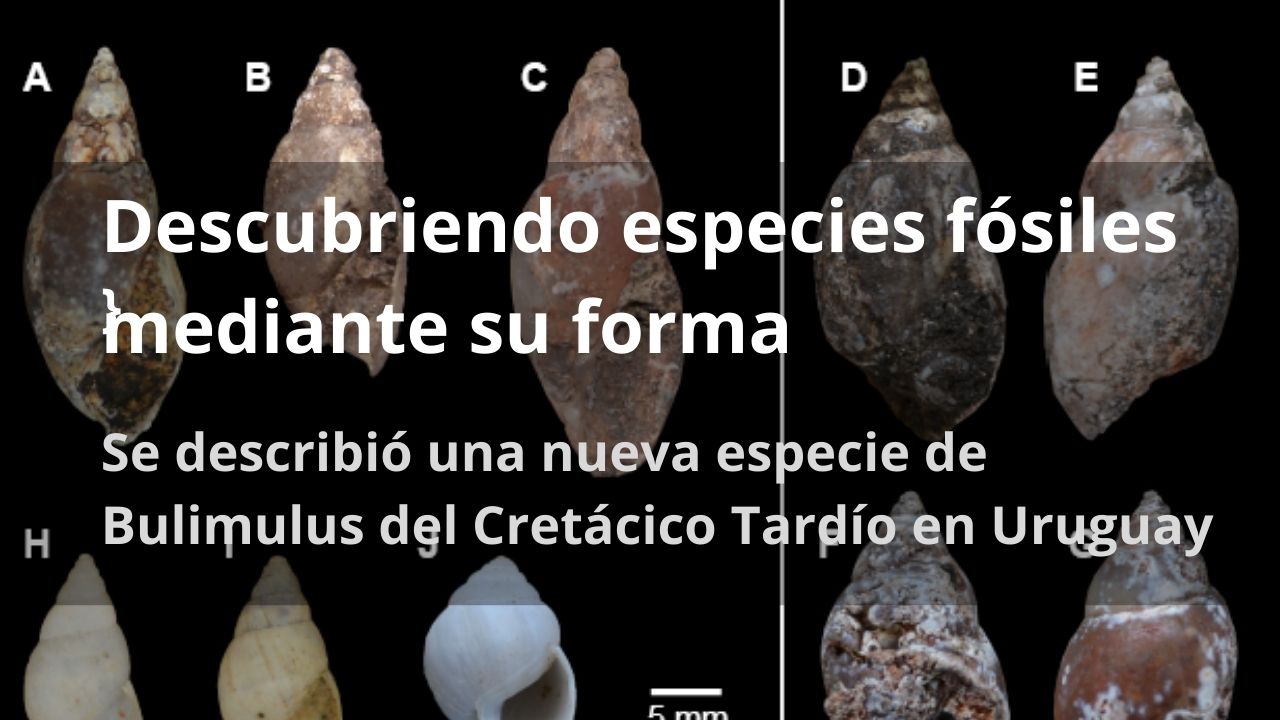

Se describió una nueva especie de Bulimulus del Cretácico Tardío en Uruguay

A  través de la morfometría geométrica se logró la descripción de una nueva especie de Bulimulus del Cretácico Tardío de Uruguay. Recientemente la revista Journal of Molluscan Studies, una de las principales a nivel mundial enfocada en estudios en moluscos, publicó el artículo Description of a new Late Cretaceous species of Bulimulus Leach, 1814 (Orthalicoidea: Bulimulidae) using geometric morphometric analysis. Este artículo es resultado de la investigación que realizaron Fernanda Cabrera y Sergio Martínez, del Departamento de Paleontología, y Walter Norbis, del Instituto de Biología, junto a Abraham (Bram) Breure del Royal Belgian Institute of Natural Sciences (Bélgica) y Department of Life Science del Natural History Museum de Londres en esta investigación.

través de la morfometría geométrica se logró la descripción de una nueva especie de Bulimulus del Cretácico Tardío de Uruguay. Recientemente la revista Journal of Molluscan Studies, una de las principales a nivel mundial enfocada en estudios en moluscos, publicó el artículo Description of a new Late Cretaceous species of Bulimulus Leach, 1814 (Orthalicoidea: Bulimulidae) using geometric morphometric analysis. Este artículo es resultado de la investigación que realizaron Fernanda Cabrera y Sergio Martínez, del Departamento de Paleontología, y Walter Norbis, del Instituto de Biología, junto a Abraham (Bram) Breure del Royal Belgian Institute of Natural Sciences (Bélgica) y Department of Life Science del Natural History Museum de Londres en esta investigación.

¿Qué es la morfometría geométrica?

La forma de los organismos nos cuenta muchas cosas acerca de su biología, nos permite diferenciar entre especies, machos de hembras, modos de vida y adaptaciones. A veces estas diferencias saltan a la vista rápidamente, pero otras veces no son tan evidentes. Es así que desde hace unas décadas se emplea una herramienta que permite tanto cuantificar como analizar y comparar formas, independientemente de su tamaño. Cuando se aplica a organismos es llamada morfometría geométrica.

Cuando nos encontramos con organismos cuya forma es muy variable dentro de la misma especie o, por el contrario, con especies diferentes que son muy parecidas entre sí, en general se recurre a otras herramientas para su identificación; por ejemplo, se comparan órganos específicos y/o exclusivos de esa especie (aparatos o anexos reproductores), o se realizan análisis moleculares o de ADN. Pero, en el caso de restos fósiles (sobre todo muy antiguos), no se cuenta con estos recursos para su reconocimiento. Es ahí que entra en juego la importancia de la morfometría geométrica.

¿Cómo se trabajó?

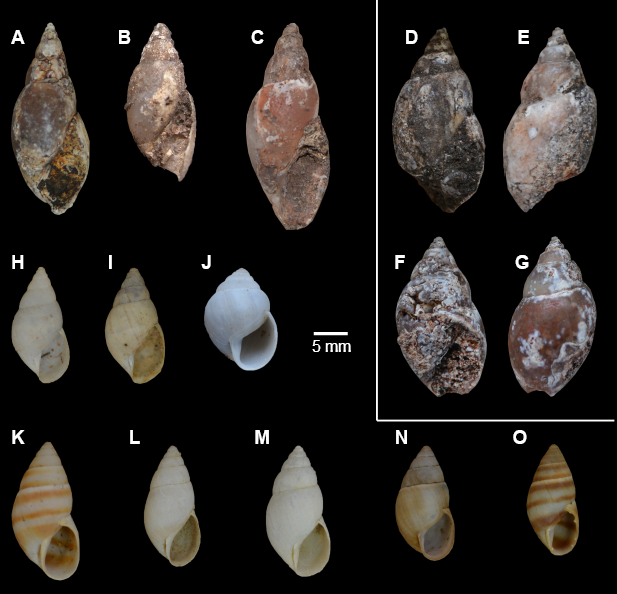

Se han encontrado restos fósiles del Cretácico Tardío de Uruguay (hace unos 90 – 70 millones de años) de diversos organismos (dinosaurios, plantas, insectos y moluscos). De estos últimos se han identificado varias especies de caracoles de tierra y de agua dulce. Sin embargo, hasta hace poco algunos ejemplares no habían podido ser adecuadamente estudiados, debido a que aparecen con formas tales que han hecho dudar a los investigadores sobre si pertenecían todos a la misma especie o se trataba de varias especies parecidas. Es importante poder identificar correctamente este grupo de organismos (moluscos), porque las diferentes especies tienen diferentes requerimientos ecológicos, y clasificarlas correctamente brinda un medio más para reconstruir los ambientes del pasado.

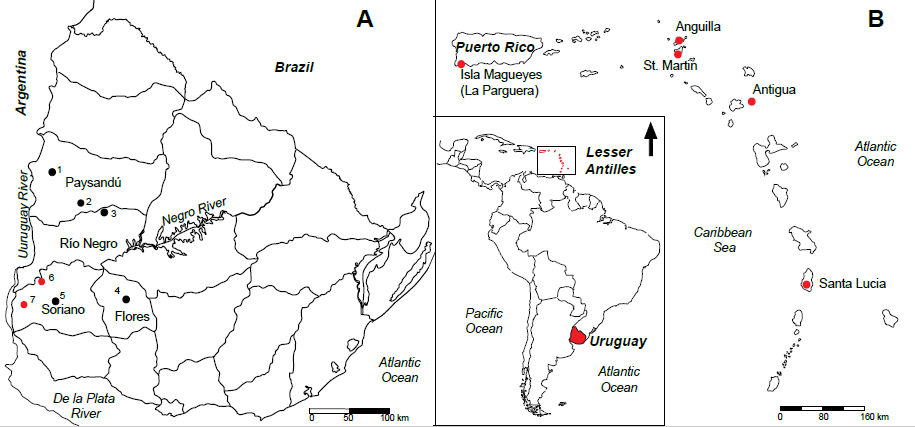

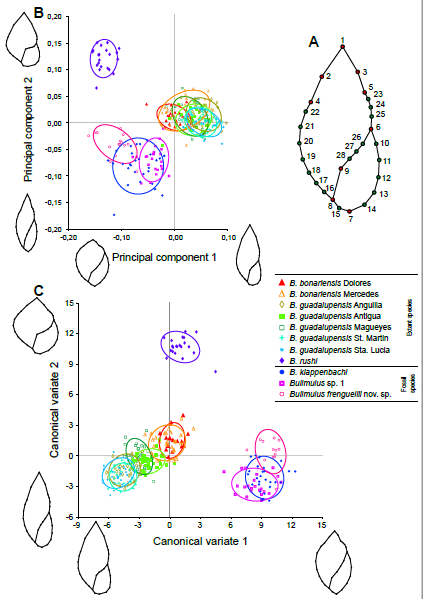

El equipo de investigación estudió la forma de los fósiles comparándolos con especies actuales emparentadas con aquellas. El uso de estas especies actuales -de las que se conoce su variabilidad morfológica- les permitió tener un marco de referencia empírico. Los fósiles se dividieron en tres categorías según su forma (posibles especies) y se seleccionaron dos especies actuales de la región (Bulimulus bonariensis y Bulimulus rushii). De la primera especie (B. bonariensis) se estudiaron dos poblaciones para ver si había diferencias entre ellas, y de la segunda (B. rushii) se tomaron ejemplares de todo el Uruguay para observar la variabilidad individual de diferentes poblaciones (algo similar a lo que ocurre en el registro fósil). Además, se seleccionó una tercera especie que vive en las Antillas Menores (Caribe) Bulimulus guadalupensis. La elección se debió a su alta variabilidad, es decir que sus poblaciones se distinguen morfológicamente. De este modo, se buscó abarcar todas las posibles opciones de variabilidad para los fósiles.

La biodiversidad y el ambiente en el Cretácico Tardío de Uruguay

El resultad o del análisis confirmó la presencia del género Bulimulus para el Cretácico Tardío de Uruguay. Permitió además determinar que de las tres formas observadas en los fósiles, dos corresponden a especies confirmadas (una nueva para la ciencia) y la tercera es una variación morfológica de una de éstas. Con respecto a las especies actuales, se encontró que la especie del Caribe no es tan variable como parecía a primera vista, y al mismo tiempo, que es muy similar morfológicamente a una de las especies de nuestra región (Bulimulus bonariensis).

o del análisis confirmó la presencia del género Bulimulus para el Cretácico Tardío de Uruguay. Permitió además determinar que de las tres formas observadas en los fósiles, dos corresponden a especies confirmadas (una nueva para la ciencia) y la tercera es una variación morfológica de una de éstas. Con respecto a las especies actuales, se encontró que la especie del Caribe no es tan variable como parecía a primera vista, y al mismo tiempo, que es muy similar morfológicamente a una de las especies de nuestra región (Bulimulus bonariensis).

Estos hallazgos amplían la biodiversidad conocida para el Cretácico Tardío de Uruguay, y permitirán incorporar nueva información sobre el ambiente de esos tiempos, a los efectos de lograr reconstrucciones paleoecológicas más precisas.