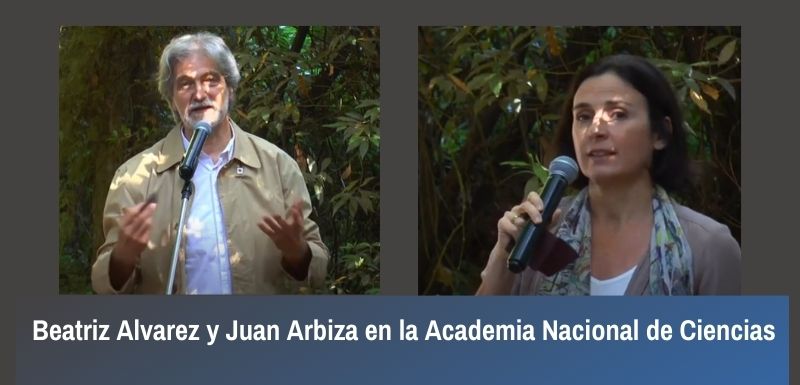

En una ceremonia realizada en la Quinta Vaz Ferreira y presidida por el Dr. Rafael Radi, la Academia Nacional de Ciencias dio ingreso como nuevos miembros a los docentes de nuestra Facultad Beatriz Alvarez y Juan Arbiza y homenajeó a los docentes Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno.

En una ceremonia realizada en la Quinta Vaz Ferreira y presidida por el Dr. Rafael Radi, la Academia Nacional de Ciencias dio ingreso como nuevos miembros a los docentes de nuestra Facultad Beatriz Alvarez y Juan Arbiza y homenajeó a los docentes Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno.

Con fecha 29 de noviembre de 2021 la Asamblea Extraordinaria de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay aprobó la incorporación como Miembros de Número de la Institución a los Dres. Beatriz Álvarez , Juan Arbiza, Álvaro Forteza, Patricia Lema, Gustavo Pereira, Hamlet Suárez y Pablo Zunino. En la actividad, en que ingresaron siete nuevos académicos de número, la Academia realizó además un balance de lo actuado en 2021 y un reconocimiento a científicos e instituciones que realizaron aportes decisivos en la gestión de la pandemia.

Uno de los emprendimientos colectivos más ambiciosos de la Humanidad

La Doctora Ana de Nicola presentó a Beatriz Alvarez como una referente en cinética enzimática cuya línea de investigación es la bioquímica Redox y la describió como “apasionada de la ciencia que realiza su investigación con mucho empuje, muchas ganas y rigurosidad, honestidad y en forma muy generosa.” Beatriz Alvarez es doctora en Química, investigadora de PEDECIBA y del Sistema Nacional de Investigadores y es profesora titular de Enzimología de nuestra Facultad. Beatriz agradeció la distinción y afirmó que se considera una privilegiada al poder “ser parte de la construcción de uno de los emprendimientos humanos colectivos más ambiciosos”

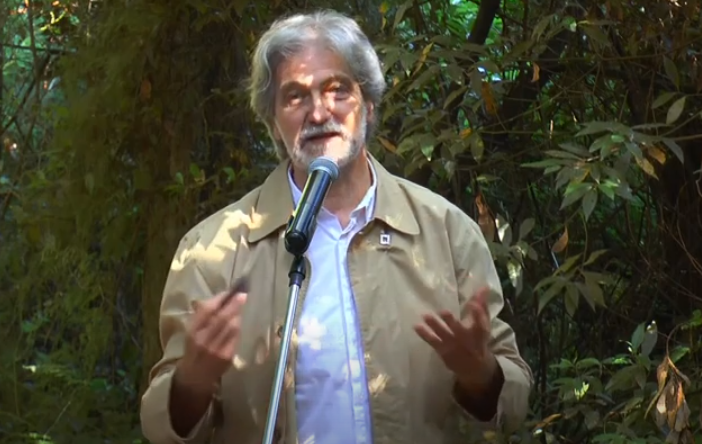

La presentación del profesor Juan Arbiza como académico de número estuvo a cargo del profesor Juan Cristina quien señaló que era un honor presentar a su colega. Cristina se refirió a la larguísima trayectoria de Arbiza en virus respiratorios y lo destacó como fundador del Laboratorio de Virología del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias. Por su parte, al agradecer la distinción, Arbiza recordó las reacciones de su familia Paso de los Toros cuando en 1977 resolvió venir a Montevideo a estudiar ciencias.

La Universidad al servicio del país

Entre los científicos reconocidos por la Academia por el aporte en la gestión de la pandemia se encuentran los también docentes de la Facultad de Ciencias, Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio. Pilar Moreno afirmó que la pandemia fue “una oportunidad para poner a la Ciencia y a la Universidad al servicio del país como debe ser.” Por su parte Moratorio, quien valoró especialmente el trabajo realizado por la red pública de Laboratorios destacó “la importancia de hacer ciencia guiada por la curiosidad y con los recursos necesarios”.

Entre los científicos reconocidos por la Academia por el aporte en la gestión de la pandemia se encuentran los también docentes de la Facultad de Ciencias, Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio. Pilar Moreno afirmó que la pandemia fue “una oportunidad para poner a la Ciencia y a la Universidad al servicio del país como debe ser.” Por su parte Moratorio, quien valoró especialmente el trabajo realizado por la red pública de Laboratorios destacó “la importancia de hacer ciencia guiada por la curiosidad y con los recursos necesarios”.